![]()

Dante Alighieri nell'enciclopedia

La Divina Commedia nell'enciclopedia

I Grandi Classici Cultura Didattica Educazione

![]()

LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri (INFERNO) - CANTO IX

Quel color che viltà di fuor mi pinse

veggendo il duca mio tornare in volta,

più tosto dentro il suo novo ristrinse. (3)

Attento si fermò com' uom ch'ascolta;

ché l'occhio nol potea menare a lunga

per l'aere nero e per la nebbia folta. (6)

«Pur a noi converrà vincer la punga»,

cominciò el, «se non ... Tal ne s'offerse.

Oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga!». (9)

I' vidi ben sì com' ei ricoperse

lo cominciar con l'altro che poi venne,

che fur parole a le prime diverse; (12)

ma nondimen paura il suo dir dienne,

perch' io traeva la parola tronca

forse a peggior sentenzia che non tenne. (15)

«In questo fondo de la trista conca

discende mai alcun del primo grado,

che sol per pena ha la speranza cionca?». (18)

Questa question fec' io; e quei «Di rado

incontra», mi rispuose, «che di noi

faccia il cammino alcun per qual io vado. (21)

Ver è ch'altra fïata qua giù fui,

congiurato da quella Eritón cruda

che richiamava l'ombre a' corpi sui. (24)

Di poco era di me la carne nuda,

ch'ella mi fece intrar dentr' a quel muro,

per trarne un spirto del cerchio di Giuda. (27)

Quell' è 'l più basso loco e 'l più oscuro,

e 'l più lontan dal ciel che tutto gira:

ben so 'l cammin; però ti fa sicuro. (30)

Questa palude che 'l gran puzzo spira

cigne dintorno la città dolente,

u' non potemo intrare omai sanz' ira». (33)

![]()

![]()

E altro disse, ma non l'ho a mente;

però che l'occhio m'avea tutto tratto

ver' l'alta torre a la cima rovente, (36)

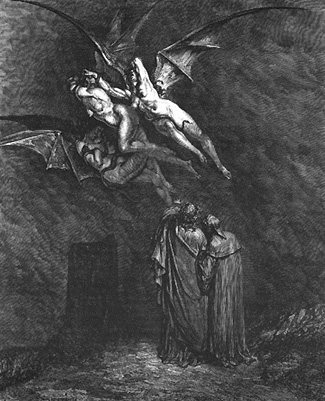

dove in un punto furon dritte ratto

tre furie infernal di sangue tinte,

che membra feminine avieno e atto, (39)

e con idre verdissime eran cinte;

serpentelli e ceraste avien per crine,

onde le fiere tempie erano avvinte. (42)

E quei, che ben conobbe le meschine

de la regina de l'etterno pianto,

«Guarda», mi disse, «le feroci Erine. (45)

Quest' è Megera dal sinistro canto;

quella che piange dal destro è Aletto;

Tesifón è nel mezzo»; e tacque a tanto. (48)

Con l'unghie si fendea ciascuna il petto;

battiensi a palme e gridavan sì alto,

ch'i' mi strinsi al poeta per sospetto. (51)

«Vegna Medusa: sì 'l farem di smalto»,

dicevan tutte riguardando in giuso;

«mal non vengiammo in Tesëo l'assalto». (54)

«Volgiti 'n dietro e tien lo viso chiuso;

ché se 'l Gorgón si mostra e tu 'l vedessi,

nulla sarebbe di tornar mai suso». (57)

Così disse 'l maestro; ed elli stessi

mi volse, e non si tenne a le mie mani,

che con le sue ancor non mi chiudessi. (60)

O voi ch'avete li 'ntelletti sani,

mirate la dottrina che s'asconde

sotto 'l velame de li versi strani. (63)

E già venìa su per le torbide onde

un fracasso d'un suon, pien di spavento,

per cui tremavano amendue le sponde, (66)

non altrimenti fatto che d'un vento

impetuoso per li avversi ardori,

che fier la selva e sanz' alcun rattento (69)

li rami schianta, abbatte e porta fori;

dinanzi polveroso va superbo,

e fa fuggir le fiere e li pastori. (72)

Li occhi mi sciolse e disse: «Or drizza il nerbo

del viso su per quella schiuma antica

per indi ove quel fummo è più acerbo». (75)

Come le rane innanzi a la nimica

biscia per l'acqua si dileguan tutte,

fin ch'a la terra ciascuna s'abbica, (78)

vid' io più di mille anime distrutte

fuggir così dinanzi ad un ch'al passo

passava Stige con le piante asciutte. (81)

Dal volto rimovea quell' aere grasso,

menando la sinistra innanzi spesso;

e sol di quell' angoscia parea lasso. (84)

Ben m'accorsi ch'elli era da ciel messo,

e volsimi al maestro; e quei fé segno

ch'i' stessi queto ed inchinassi ad esso. (87)

Ahi quanto mi parea pien di disdegno!

Venne a la porta e con una verghetta

l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. (90)

«O cacciati del ciel, gente dispetta»,

cominciò elli in su l'orribil soglia,

«ond' esta oltracotanza in voi s'alletta? (93)

Perché recalcitrate a quella voglia

a cui non puote il fin mai esser mozzo,

e che più volte v'ha cresciuta doglia? (96)

Che giova ne le fata dar di cozzo?

Cerbero vostro, se ben vi ricorda,

ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo». (99)

Poi si rivolse per la strada lorda,

e non fé motto a noi, ma fé sembiante

d'omo cui altra cura stringa e morda (102)

che quella di colui che li è davante;

e noi movemmo i piedi inver' la terra,

sicuri appresso le parole sante. (105)

Dentro li 'ntrammo sanz' alcuna guerra;

e io, ch'avea di riguardar disio

la condizion che tal fortezza serra, (108)

com' io fui dentro, l'occhio intorno invio:

e veggio ad ogne man grande campagna,

piena di duolo e di tormento rio. (111)

Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,

sì com' a Pola, presso del Carnaro

ch'Italia chiude e suoi termini bagna, (114)

fanno i sepulcri tutt' il loco varo,

così facevan quivi d'ogne parte,

salvo che 'l modo v'era più amaro; (117)

ché tra li avelli fiamme erano sparte,

per le quali eran sì del tutto accesi,

che ferro più non chiede verun' arte. (120)

Tutti li lor coperchi eran sospesi,

e fuor n'uscivan sì duri lamenti,

che ben parean di miseri e d'offesi. (123)

E io: «Maestro, quai son quelle genti

che, seppellite dentro da quell' arche,

si fan sentir coi sospiri dolenti?». (126)

E quelli a me: «Qui son li eresïarche

con lor seguaci, d'ogne setta, e molto

più che non credi son le tombe carche. (129)

Simile qui con simile è sepolto,

e i monimenti son più e men caldi».

E poi ch'a la man destra si fu vòlto,

passammo tra i martìri e li alti spaldi. (133)

![]()

![]()

NOTE AL CANTO IX

(1-5) Quel color, ecc.: «lo colore smorto che venne per viltà nella faccia di Dante, ristrinse più tosto che non avrebbe fatto dentro a Virgilio lo suo novo, il color acceso dell'ira che nuovamente era venuto nella faccia di lui, dimostrandosi con rossezza. Quando li buoni capitani veggono sbigottire li suoi sudditi, mostrano ardire per rinfrancarli, come dice Virgilio di Enea: Spem vultu simulat, premit altum corde dolorem» (Buti). Petr.: «Ira dipinse Il volto mio»; ch'ascolta: «nelle quali parole si può comprendere Virgilio dovere immaginare, quivi non dovere venire il divino aiuto senza farsi alquanto sentir di lontano» (B.); a lunga: lontano.(7-9) Pur a noi, ecc.: «L'aspettato messo del cielo indugia a venire, e Virgilio, crucciato, si ferma in atto di ascoltare, e apre di nuovo in un soliloquio la sua fiducia: Pur a noi converrà vincer la punga; ma il dubbio l'assale: se non... se forse mal non intesi la promessa di Beatrice, o, se non ci sarà impossibile venirne a capo. Né anco a questo pensiero si resta: se ne sdegna e il rigetta: Tal ne s'offerse!... tale in vero è chi ci si offerse ad ajuto, sia Beatrice, o Iddio stesso, per la cui grazia la donna gentile (la Vergine Maria), mandò Beatrice. Ed ecco ch'egli novellamente s'acqueta, e manifesta l'impaziente suo desiderio dell'aiutatore, che indugia, colle parole: Oh quartto tarda a me...!» (Bl.); punga: pugna; così spunga e spugna. Non si dicea dai Pisani; onde il Buti: «Et è qui metatesi: o forse quello che noi diciamo pugna, altro linguaggio dice punga; cioè la gara»; Oh quanto tarda: «Un'ora mi si fa mill'anni. Parmi un secolo. Inf., XXI, 25-26: Allor mi volsi come l'uom cui tarda - di veder quel che li convien fuggire» (Ces.).

(11-15) lo cominciar, ecc.: «la prima sentenzia incominciata, con la sentenzia che seguitò poi; la prima mostrava dubbio e la seconda speranza d'aiuto» (Buti); dienne: ne diè, ne diede, mi diede. «La parola tronca - nota il Torelli - è se non...». «Egli notò bene che Virgilio, a non crescergli la paura, coprisse di bel nuovo le prime parole dubbiose, se non... colle altre Tal ne s'offerse! Con tutto ciò il parlar di Virgilio gli spirava timore, forse perché aveva tratto quelle parole interrotte a intendimento peggiore che non era, p. es., se non... se non m'inganno, se non ho forse smarrito la via, e Tal ne s'offerse! un nemico così potentc ci si fece contro. Al fine, per uscire d'ogni dubbio, e' s'informa se alcuna ombra del Limbo avesse fatto mai quel viaggio per l'Inferno» (Bl.).

(16-20) «Conca dell'Inferno, dalla similitudine che hanno alcune conche alla forma essenziale dell'Inferno, il quale è ampio di sopra e di sotto vien ristringendo» (B.). «Ogni cosa che tiene è conca» (Buti); del primo grado: «del primo cerchio ove pose il castello, e quelli che non hanno peccato, ma son morti senza fede» (Buti); cionca: monca. Il Boccaccio: «vocabolo lombardo, e vale mozzo». Qui fig. «Où la seule peine et le manque d'espérance» (Ls.). «La qual domanda scaltritamente fa per certificarsi di quelle parole: Questa lor tracotanza non è nova, - che già l'usaro a men secreta porta. Volea l'autore non per aperte parole, ma per cortese modo dire a Virgilio: Come, dunque fosti tu già nell'Inferno basso?» (L'Ottimo commento); incontra: avviene; nui: noi, i quali nel primo cerchio dimoriamo.

(23-24) congiurato da quella Eritón cruda: «Congiurato, per congiurazione sforzato» (B.). «Questa Eritone fu una femmina di Tessaglia, incantatrice, che facea per arte magica tornare l'anime ai corpi, e rispondere delle cose che doveano venire. Di questa fa menzione Lucano, ponendo che Sesto, figliuolo di Pompeo, andò a lei per domandare dell'avvenimento della battaglia (di Farsalo); et ella allora fece l'arte, e fece tornare una anima nel corpo, e disse quel che doveva avvenire» (Buti); cruda: «Effera Erichtho. Nella mirabile e spaventosa pittura cke Lucano fa nel VI de' costei incanti, si vede com'ella meritasse tal nome. Basti questo tratto dello scongiuro inteso a far tornare lo spirito nel guerriero morto e atrocemente reintegrato e preparato a riceverlo: "Voi tutti alfin, tartarei divi e dive - S'io meritai di voi, dacché con labbra - Contaminate e non digiune mai - Di sangue uman diedi la voce al canto, - S'io meritai di voi, squarciando i pieni - Materni ventri, e all'are vostre offrendo - Le fumanti minugia e le cervella - Dei dispersi bambini; or l'opra mia - Propizïate...". Alcuni han creduto qui un anacronismo, perciocché al tempo della battaglia farsalica Virgilio non era morto, avendo vissuto a Roma, come egli ha detto poc'anzi, sotto il buon Augusto, né potea per conseguenza quella Eritón cruda valersi ancora di lui nei suoi incantamenti. Ma qui tutta la difficoltà nasce da una supposizione gratuita. Dove mai dice Virgilio che Eritone lo congiurasse per gli interessi di Stato di Pompeo? S'immagini che questa maga sopravvivesse a Virgilio, che è naturalmente possibile, e che in una delle sue solite operazioni le venisse l'estro di costringer l'anima di quel famoso Poeta, di fresco mancato ai vivi; e così allora tutto sarà piano» (B. B.); sui: suoi.

(25-27) Di poco: di poco tempo; nuda: priva, disgiunta da me. «Come dobbiam noi figurarci che la maga tragga senz'altro un'anima dall'Inferno, e in ispecialità ch'ella si valga a ciò d'un abitatore del Limbo? Il Biagioli afferma accertamente esservi questa legge infernale, che se un'anima è cavata fuori dai cerchj più bassi, un'altra (e però in questo caso Virgilio) pel tempo di sua assenza deve esser mandata quasi per ostaggio in cambio di lei. Nel poema non c'è in vero pur ombra di siffatta legge; e la spiegazione del Biagioli è finora la sola» (Bl.); quel muro: le mura della città di Dite; del cerchio di Giuda: «del cerchio appellato poi di Giuda, il traditore di Cristo. E di avere Virgilio tratto uno spirito da cotal cerchio, non dee finger Dante per altro fine, che per farsi credere Virgilio pratico dell'Inferno da cima a fondo» (L.).

(29) dal ciel, ecc.: «dal cielo detto primo mobile, che contiene e muove in giro tutti gli altri cieli» (B. B). Nelle Rime: «La spera che più larga gira».

(31-33) spira: esala; sanz'ira: con le buone.

(39-40) atto: attitudine; cinte: avean serpenti verdissimi per cintura.

(41-44) ceraste: «sono una spezie di serpenti, li quali hanno uno o due cornicelli in capo» (B.). Il Milton: «Cerastes horn'd», la cornuta cerasta; avvinte: «circondate: in quella maniera che talvolta le femmine si circondano il capo dei capelli loro» (B.). Lucano, d'Eritone: «Et coma viperis substringitur horrida sertis». «Ovidio, Met., lib. IV: "Elle sedeano dinanzi alle porte di diamante della carcere, ch'erano serrate, e pettinavano li suoi capelli, ch'erano di crudeli serpenti", ecc.» (L'Ottimo commento); meschine: damigelle; serve ed ancelle, il Mazzoni, che dice tale vocabolo della lingua di Fiandra e di Brabanzià. Il Du-Fresne ne dà esempj di scrittori francesi. Chron. Bonoe spei: «Ordonnons que à notre vénérable frère en Dieu, abbé de Bonne Espérance, pour son gouvernement, pour un serviteur, et pour une meschine, ecc. (Glossar. med. aevi, art. Mischinus)»; de la regina, ecc.: di Proserpina.

(46-48) Megera: da "Megairein", odiare, invidiare; sinistro canto: della torre; e tacque a tanto: «e tacque a queste parole, o, ciò detto, si tacque» (B. B.).

(52-54) 'l farem di smalto, ecc.: il farem diventare pietra. Pindaro: «La morte lapidea, la cui paura fece uscir prestamente Ulisse dail'Inferno (Odissea, XI)». «E' lo smalto, i quale oggi ne' pavimenti delle chiese più che altrove s'usal calcina e pietra cotta, cioè mattone e pietre vive mescolate, e solidate con molto batterle insieme, quasi non men duro che sia la pietra» (B.); mal non vengiammo, ecc.: «Male a nostro uopo, ecc., quasi dicano: Se l'èseo fosse stato ben punito delle offensioni, ch'elli fece, nullo altro sarebbe stato mai ardito di avere assalito l'Inferno. Queste furie temono che l'andata di Dante sia per trarne alcuna delle loro care cose, siccome Teseo fece» (L'Ottimo commento). Plutone, al precipitar d'Anfiarao nell'Inferno, esclama presso Stazio: «Degg'io soffrir che tante volte e tante - Vengano i vivi a profanar l'Inferno? - Di Peritoo l'impresa e di Teseo - Troppo fedele al temerario amico, - Ho ancor in mente, e quando il fiero Alcide - Cerbero seco trasse e restar prive - Del triplice latrar le ferree porte». Il Boccaccio nella Genealogia degli Dei: «Ad Inferos (Theseus et Perithous) eam (Proserpinam) rapturi declinaverunt. Verum Cerberus adversus Perithoum insurgens, illum primo iterfecit impetu: quem dum iuvare conaret Theseus in magno vitae fuit discrimine et ultimo a Plutone detentus est. Tandem (Hercules) descendit ad Inferos: cui obvius Cerberus factus ab Hercule victus atque triplici ligatus cathena Theseo concessus est. Aliqui volunt Cerbero ab Hercule barbam decerptam, quem liberato Theseo ad superos triplici traxit cathena, etiam renitentem».

(55-57) Volgiti in dietro e tien lo viso chiuso: volgiti indietro, acciocché tu non guardi verso le mura della città, e chiuditi gli occhi; Gorgón: «Il capo di Medusa, così appellato dal Poeta giudiziosamente, per essere Medusa stata una delle sorelle Gorgoni» (L.); nulla sarebbe, ecc.: «nulla potenzia sarebbe di tornar su nel mondo» (Buti). Petr.: «Del riposo è nulla».

(58-60) stessi: stesso; mi volse: indietro; si tenne: si affidò; mi chiudessi: mi turassi gli occhi. Chiudessi: chiudesse.

(61-63) O voi, ecc.: «Tale avvertimento vale per questo ed altri luoghi del poema. Qui non è da dubitare che per le furie non sia significato il rimorso onde sono più specialmente seguiti i delitti di pura malizia; ed è questo il ministro più crudele dell'ira di Dio nei peccatori, sì in questa vita che nell'altra. Il volto poi di Medusa, che avea potenza d'impietrare la gente, e contro cui Virgilio tien chiusi gli occhi del suo alunno, rappresenta il piacere sensuale che indura il cuore dell'uomo, che oscura l'intelletto, e spegne in lui ogni gusto delle cose divine. E bene le maligne furie volean servirsi di questo mezzo per impedire a Dante la magnanima impresa. Ma Virgilio gli ha insegnato col fatto due grandi armi contro il terribile Gorgone, la custodia dagli occhi, figurata nel chiuderli da se stesso, e lo studio delle cose filosofiche, significato nell'aiuto di Virgilio» (B. B.). Alfredo Maury: «Le châtiment céleste, cette vindicte de la divinité qui s'attache à la poursuite du coupable, se personnifiait pour les anciens, dans les Erynnies, autrement dit (par euphémisme) les Eumenides. Dans la tragédie qui portait le nom de ces divinités, se déroulaient avec toute la vivacité et tout l'intérêt du drame, les effets de la vengeance divine; la croyance à ces implacables déesses, l'opinion qu'elles s'attachaient avec un secret et sauvage plaisir à tourmenter le criminel, y étaient consacrées. C'était une conception analogue à celle du Satan du livre de Job et des diables du Dante». Il Mazzoni: «Non avendo potuto Dante distintamente rappresentarci l'orrore e lo spavento delle tenebre infernali, e' ricorse a tutte quelle cose, colle quali gli antichi scrittori e poeti le aveano date ad intendere agli uomini; cioè a Caronte, a Minosse, a Cerbero, alla palude Stige et a cose simili alle quali sono anco ricorsi gli scrittori ecclesiastici, come si vede nell'lnno pascale di Prudenzio: "Sunt et spiritibus saepe nocentibus - Poenarum celebres sub Styge feriae - Illa nocte, sacer qua rediit Deus - Stagnis ad Superos ex Acherontis"». E Sedulio, parlando delle furie infernali. «Ne corpora nostra Tanquam vile solum saevus sibi vindicet hydros»; velame: coprimento; strani: «differenti dalla sentenza allegorica» (Buti).

(64-66) onde: di Stige; un fracasso, ecc: un rompimento. «Et factus est repente de coelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis. S'accorda con li Teologi, che dicono che, quando l'angelo viene, prima dà spavento e poi sicurtà: e li demonj fanno il contrario» (Buti).

(68) per li avversi ardori: «per aver opposto a sé un gran tratto d'aria per calore rarefatta. Una delle cagioni del vento è il disequilibrio di calorico nell'atmosfera» (B. B.).

(70-75) porta fori: «intendi: fuori della selva nel grand'impeto, dopo avergli schiantati e abbattuti. Il Tasso imitò questo luogo nel c. XIII, st. 46 della Gerusalemme: "Il suo caduto ferro intanto fuore - porta del bosco impetuoso vento"» (B. B.). Virg., Georg.: «Silvae Quas animosi veri Euri adsidue franguntque feruntque». Il Lf.: «The branches rends, beats down, and bears away». Alcuni leggono porta i fiori; mi sciolse: dalla chiusura delle sue mani; drizza il nerbo - del viso: il vigore del senso visivo: acerbo: più fitto, siccome nuovamente prodotto.

(77-78) biscia: «Usa questo vocabolo generale quasi di tutte le serpi, per quello della idra, la quale è quella serpe che sta nell'acqua, e che inimica le rane, come quella che di loro si pasce» (B.); s'abbica: «s'ammonticchia l'una sopra l'altra, ficcandosi nel loto del fondo dell'acqua, nella quale dimorano» (B.). «La bica del grano è fatta di covoni ammonticchiati» (Salv.). «Semplicemente vuol dire si riducono o si ammassano, e, a dir a modo nostro, si ammucchiano. E chi è stato nel Mantovano, dove se ne vede i monti, intende benissimo, come propriamente usasse questa metafora» (Borghini). Il Buti: «S'aggiugne». «Se ramasse en soi» (Ls.).

(79-82) distrutte: «infelici, desolate, perdute. Nella Scrittura è detto in un luogo all'empio: "Ideo Deus destruet te in finem"» (B. B.); al passo: «intendi: al punto in cui è il passo della palude, e dove Dante stesso l'avea sulla barca passata» (B. B.); con le piante asciutte: «senza immollarsi i piedi» (B.); grasso: per i fummi e per le nebbie che v'erano.

(89) verghetta: «che nella destra portava, per la quale si disegna l'uficio del messo e l'autorità di colui che 'l manda» (B.).

(91-99) dispetta: dispregiata da Dio e dagli uomini; soglia: «della porta dell'Inferno, e per questo mostra che non v'entrasse dentro per accostarsi alla sentenzia di Virgilio, nel VI: "Nulli fas casto sceleratum insistere limen"» (Buti); oltracotanza: di non aver riguardo a quello che voi fate; s'alletta: si chiama e si ritiene; recalcitrate: date di calcio, contrariate; dar di cozzo: «ostare alla volontà divina, contrastare e voler impedire le fata; all'ordine delle cose provedute da Dio e al loro avvenimento» (Buti). pelato: cfr. sopra, vv. 52-54.

(102-105) morda: solliciti; sicuri: fidenti: appresso: dopo.

(106-108) guerra: impedimento o contrasto; la condizion: «il genere di peccatori e di tormenti che erano in quella fortezza. Quel che è accusativo» (B. B.).

(110) ad ogne man: a destra e a sinistra; campagna: Petr.: «Ed ecco di traverso Piena di morti tutta la campagna».

(112-114) Arli: città di Provenza sul Rodano; Pola: città dell'Istria; Carnaro: golfo che bagna l'Istria, ultima parte d'Italia, e la divide dalla Croazia.

(115) varo: «vario, disuguale. La cagione perché ad Arli siano tanti sepolcri si dice che, avendo Carlo Magno combattuto quivi con Infedeli, ed essendo morta grande quantità di Cristiani, fece priego a Dio che si potessono conoscere dall'Infedeli per poterli sotterrare; e fatto lo prego, l'altra mattina si trovò grande moltitudine d'avelli, ed a tutti li morti una scritta in su la fronte, che dicea lo nome ed il soprannome; e così conosciuti, li seppellirono in quelli avelli» (Buti). V. Turpino, XXX; Ariosto, XXXIX, st. 72) «Varo, incamerellato, come veggiamo sono le fodere de' vaj, il bianco delle quali quasi in quadro è attorniato dal vaio grigio, il quale vi si lascia, acciocché altra fodera che di vaio, creduta non fosse da chi la vedesse» (B.). Benvenuto: «Juxta Polam civitatem est etiam magna multitudo arcarum. Audio quod sunt quasi DCC numero. Et fertur, quod olim putabantur corpora de Sclavonia et Istria, sepelienda ibi juxta maritimam». «La plaine est toute bosselée de tombes» (Ls.).

(120-121) «che ferro più acceso, cioè rovente, non chiede verun'arte, la quale di ferro lavori» (B.). «Qu'aucun art n'exige que le fer le soit plus» (Ls.); sospesi: levati in alto.

(125-129) arche: sepolcri; eresïarche: li principi delli eretici; carche: «combles» (Ls.).

(130-133) Simile, ecc.: ogni tomba avea la sua setta; monimenti: sepolcri. Albert: «Se io avessi 'l mio piede nel monimento, ancora vorrei apparare». «Qui i poeti diviano dal loro volgere sempre a sinistra. E la ragione è questa. Per discendere ai cerchj infernali più bassi, essi dovevano attraversare il cerchio degli eretici nel quale erano; ma il punto da passare giaceva alla loro destra, e però, arrivatici, si rivolgono naturalmente a sinistra. Voltando subito a sinistra, la discesa del profondo Inferno avrebbe girato a destra, la qual cosa farebbe contro al disegno di tutto il poema. V. al canto XVII, 118» (B.); passammo tra i martìri e li alti spaldi: per quello stretto calle (che nel principio del seguente canto dirà), posto tra le infocate arche, dove gli eretici soffrivano i martìri, le pene, e tra li alti spaldi, le alte mura di Dite.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()